|

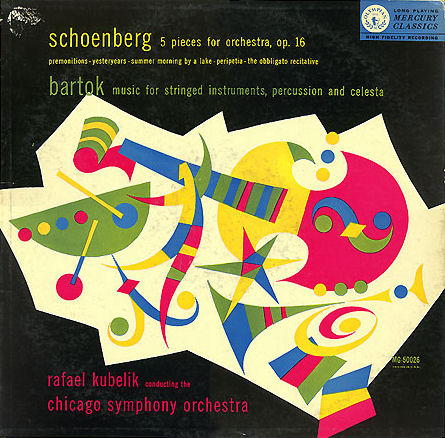

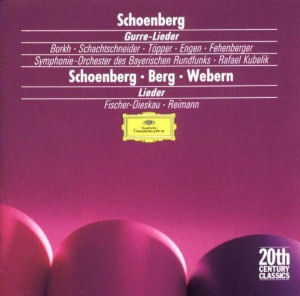

Ne lisez pas tout de suite ce qui suit ! c’est une tentative de réhabiliter une fois de plus un enregistrement mésestimé de Kubelik. Mais ce n’est pas le plus important : l’important est que Pierre Barbier – Pragadigitals -a encore réussi un tour de magie : tout mélomane un peu âgé connaît par cœur cet enregistrement du Tricorne par Ansermet, non seulement par son indépassable interprétation, mais aussi par la « fabuleuse » prise de son Decca de l’époque. Eh bien, il réussit à nous restituer encore mieux cet enregistrement : les timbres sont mieux caractérisés, il y a « de l’air » entre les instruments, et surtout on « sent » le chef d’orchestre diriger, comme pour une bonne prise de concert, comme si on était dans le studio. On entend même pour la première fois une légère fausse note à 2’54 » dans le 2e mouvement du Tricorne… Bref, précipitez-vous !

Il est bien intéressant de pouvoir comparer deux versions des Nuits dans les jardins d’Espagne a priori bien différentes, voire antagonistes : d’un côté une pianiste très célèbre qui fut à ses dires quasiment toujours mécontente de ses enregistrements studio avec orchestre et dont un des chefs d’orchestre préférés était Raphaël Kubelík, de l’autre une pianiste, Margrit Weber, dont on sait peu de choses de nos jours, avec un chef alors vedette du fameux label jaune qui accepta d’enregistrer en studio des œuvres qui n’étaient pas à son répertoire habituel : Concerto de Grieg, Fireworks ou Water music de Haendel, etc. La version Kubelík est-elle si musicienne mais un peu Franckiste comme j’ai pu l’écrire ?

1er mouvement : Chez Kubelík, l’entrée est superbe, le piano moins brillant que l’on attendrait, un peu dans les touches de l’instrument. De l’abattage de la part de la pianiste mais çà ne sonne pas espagnol, plutôt un peu « gras ». Kubelík est là tel un grand maître, on le voit diriger cela…

Avec Haskil / Markevitch, c’est plus posé, avec des sonorités plus recherchées, mais c’est moins « organique », l’orchestre est plus extraverti que chez Kubelík, mais il a tendance à couvrir la soliste, qui ne fait d’ailleurs pas forte impression. Bref, si l’orchestre fait (faussement ?) plus couleur locale, mais avec apparemment un accord de l’orchestre un peu plus haut, on est un peu mitigé.

Le 2e mouvement : on se dit que c’est tellement espagnol (quel compositeur !) que Kubelík va avoir du mal, surtout vue l’imbrication piano / orchestre de ce mouvement ; le piano est toujours un peu en retrait au point de vue des timbres mais a de l’alacrité, certes les vents n’ont pas tout à fait la couleur idoine, le rythme peut paraître un poil empesé… mais tout est tellement musical.

Haskil : c’est un peu plus rapide, encore un peu réglé plus haut, c’est plus criard et extraverti, mais on peut prendre çà comme une qualité ici, le pianisme est plus délié, mais on ne peut s’empêcher de penser que la caractérisation plus importante de la partition se fait au détriment de son unité : beaucoup de -superbes- effets à l’orchestre mais quand la pianiste veut être à l’unisson, çà détimbre un peu.

On est encore moins sûr pour le 3e mouvement : c’es toujours apparemment plus vivant chez Markevitch, mais c’est quand même assez brouillon et un peu agressif au niveau de l’orchestre et le piano sonne dur.

Bref, c’est plus musicien chez Kubelík, mais peut être plus couleur locale et vivant chez Markevitch. Pas de conclusion…

|

Do not read immediately what follows! It is an attempt to once more rehabilitate a low esteemed recording of Kubelik. But it is not the most important: the important thing is that Pierre Barbier – PragaDigitals – has again made a turn of magic: any rather old music lover knows this recording of the Three cornered hat by Ansermet, not only by his unsurpassed interpretation, but also by the “fabulous” sound recording Decca of 1961. Well, it’s even better in this reissue, restored from original tapes : tones are more characterized, there is “air” between the instruments, and one can feel the conductor’s gestures, as for a good live recording, as if one were in the studio.

Just get it!

It is quite interesting to be able to compare two versions of the Nights in the gardens of Spain a priori so different, even antagonistic: on a side a very famous pianist who declared being almost always dissatisfied with her studio recordings with orchestra, whom one of her preferred conductors was Raphaël Kubelík, on the other side, a pianist, Margrit Weber, with a conductor who accepted for the famous yellow label to record in studio works which didn’t belong to his usual repertory: Concerto of Grieg, Fireworks or Watermusic by Haendel, aso.

1st movement: With Kubelík, the entry is superb; the piano has less brilliance we could expect. Mastery from the pianist but it does not sound Spanish, rather a little “fatty”. Kubelík is there as usual a superb musician, one sees him directing that…

With Haskil/Markevitch, it is more posed, with more sought sonorities, but it is less “organic”, the orchestra is more extraverted than Kubelík, but it tends to cover the soloist, who does not make strong impression besides. In short, if the orchestra shows (wrongfully?) more local colour, with an orchestra tuning a little bit high, one is rather mitigated.

2nd movement: one thinks that it is so Spanish that Kubelík will not pass, especially with the overlap piano/orchestra of this movement; the piano is a little soft-toned, but has alacrity, certainly the winds do not have the suitable color, the rhythm can appear a little bit heavy… but all is so musical.

Haskil: it is a little faster, still in higher tone, it is more yelling and extraverted, but one can take that as a quality here, the pianism is more untied, but one can prevent oneself from thinking only the more important characterization of the partition is done to the detriment of its unit: much of – superb effects – to the orchestra but when the pianist wants to be in unison, it loose colour.

We are even less sure for the 3rd movement: it is always apparently more alive with Markevitch, but it is nevertheless rather aggressive at the orchestra and the piano sounds hard. In short, more musicianship with Kubelík, but more “local colour” and alive with Markevitch.

No conclusion…

|