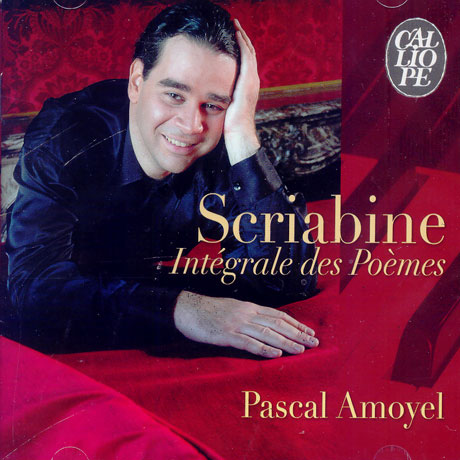

Scriabine – Poèmes – Pascal Amoyel

Musique classique

Alban Berg – Suite lyrique – Lyric Suite

Continuer la lecture de Alban Berg – Suite lyrique – Lyric Suite

Continuer la lecture de « Pelléas et Mélisande » Editions Symétrie

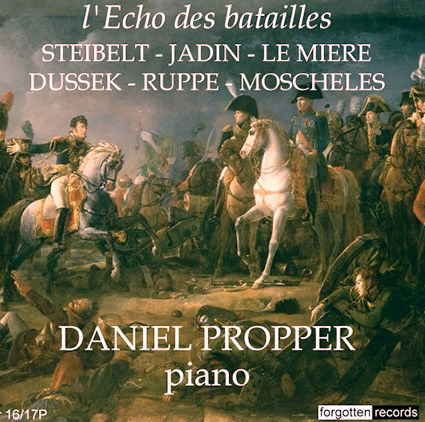

« L’écho des batailles » : Steibelt – Jadin – Le Mière – Dussek – Ruppe – Moscheles – Daniel Popper – Forgotten records

Continuer la lecture de Steibelt – Jadin – Le Mière – Dussek – Ruppe – Moscheles – Daniel Popper

Alexander Tcherepnin – Complete works for cello & piano – Michal Kaňka

Continuer la lecture de Alexander Tcherepnin – Complete works for cello & piano – Michal Kaňka

Berlioz – Symphonie fantastique – Pierre Monteux – Vienna philharmonic

Salle Cortot – 30/3/2013

Serâ Tokay a donné une superbe soirée de musique avec sa Philharmonie de chambre de Lutèce à la salle Cortot.

Continuer la lecture de Rencontre avec Serâ Tokay – A meeting with Serâ Tokay

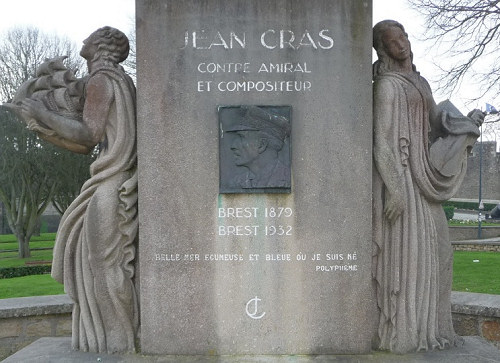

Jean Cras – Sonate pour violon et piano – Marie-Christine Millière – Forgotten records

Continuer la lecture de Jean Cras – Sonate pour violon et piano… – Marie-Christine Millière