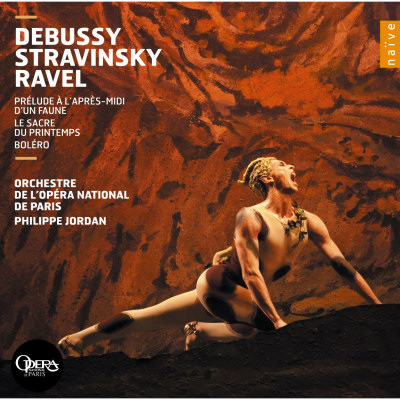

Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune – Philippe Jordan – Naïve

Continuer la lecture de Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune – Philippe Jordan

Musique classique

Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune – Philippe Jordan – Naïve

Continuer la lecture de Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune – Philippe Jordan

L’impressionnisme et la musique – English

Charles-Valentin Alkan – Pascal Amoyel – La dolce volta

Continuer la lecture de Charles-Valentin Alkan – Pascal Amoyel

Rafael Kubelik – Complete Masterpieces

Continuer la lecture de Rafael Kubelik – Complete Masterpieces

Alexander von Zemlinsky – Symphonie lyrique – Lyric symphony

Continuer la lecture de Alexander von Zemlinsky – Symphonie lyrique – Lyric symphony

Continuer la lecture de Alexander von Zemlinsky – Symphonie lyrique – Lyric symphony

Continuer la lecture de N’oublions pas les amateurs – Chorus14